大家都知道數學在生活、工作上有許多應用,更是科學研究的基礎,正因我們處在資訊爆炸、科技蓬勃的社會,每個人都要具備解決複雜問題以及分析思辨的能力。學習數學便可幫助我們培養及訓練上述能力,學習數學大腦需要執行多項能力:包含語言、數字、分類、圖像、空間、邏輯等能力才能順利解決問題。

因此數學是教育中不可或缺的一環,除了學校老師提供的資源,家長如果也能了解不同年齡階層小孩所能達到的里程碑,那在平常生活中便可以提供小孩更多數學刺激,達到更好的數學學習。

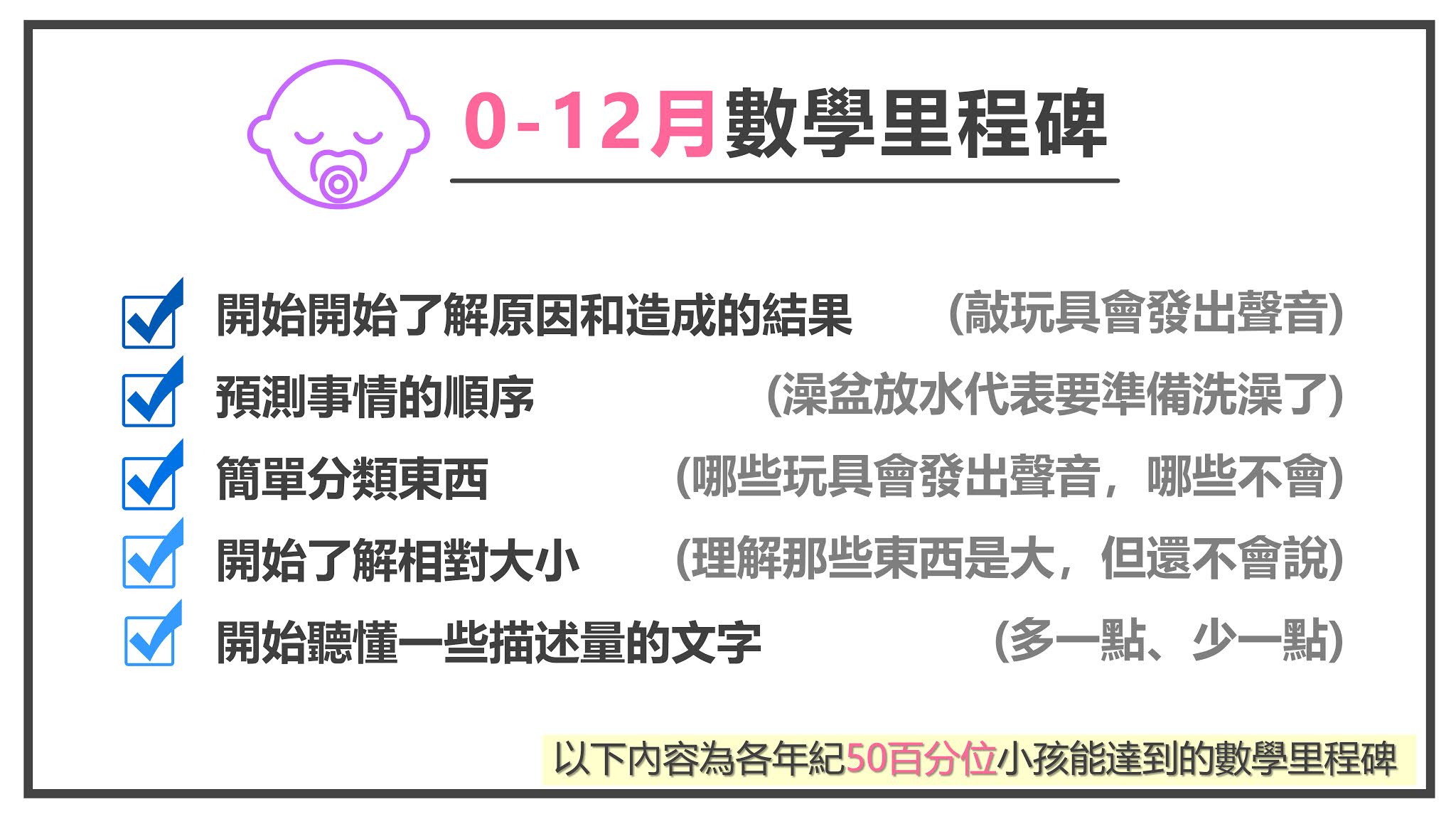

以下內容為各年紀50百分位小孩能達到的數學里程碑:

(一) 0-12 月

■ 開始了解原因和造成的結果 (敲玩具會發出聲音)

■ 預測事情的順序 (澡盆放水代表要準備洗澡了)

■ 簡單分類東西 (哪些玩具會發出聲音,哪些不會)

■ 開始了解相對大小 (理解那些東西是大,但還不會說)

■ 開始聽懂一些描述量的文字 (多一點、少一點)

(二) 1-2 歲

■ 開始注意環境中的數字 (電梯顯示的數字)

■ 會數一些數字,但會漏掉跳著數

■ 注意物品的形狀,會進行形狀配對 (圓形配圓形積木)

■ 知道物品相對位置的概念 (球在桌子下面)

■ 從玩裝滿或倒光杯子的水開始了解測量

Tips:爸媽一起玩:積木。唱數字歌。坐電梯數數字。顏色或形狀配對的遊戲。(三)

3-4 歲 (學齡前兒童)

■ 開始預測成因及效果 (杯子摔地上會破)

■ 看得懂數字0-10,可以對著物品數到20 (1是one)

■ 可以對相同顏色、大小、形狀做分類 (找出紅色的玩具)

■ 可以比較高度、性別、大小 (誰比誰高、誰是男生)

■ 對空間意識有概念可以進行簡單拼圖 (理解內、外、上、下)

Tips:爸媽一起玩:積木。撲克牌比大小。剪紙做形狀。玩拼圖。扮家家酒數東西。(四) 5歲

■ 認識數字到20,簡單數字比大小 (2比1大)

■ 利用雙手進行加法運算 (數到六用第二手繼續算)

■ 模仿描繪簡單形狀 (跟著圖案畫圓形)

■ 簡單時間概念 (早上、晚上、星期幾)

■ 了解「可能: possible」、「不大可能: unlikely」機率的概念

Tips:爸媽一起玩:紙牌遊戲 (如Uno)。扮家家酒買賣東西。買東西讓小孩看價錢,比較哪個比較貴。了解溫度、看時鐘時間。掛日曆寫上行程 (讓小朋友知道活動還差幾天)。煮飯的食物測量、小孩幫忙等分食物。摺紙了解立體空間、形狀。一起畫藏寶圖找寶物。(五)

6-7歲 (國小1-2年級)

■ 認識0-100的數字

■ 在20的範圍以上進行加、減法 (12+9=21)

■ 可以讀電子數字時鐘

■ 了解三度空間形狀的差別 (立方體、錐體、圓筒)

■ 了解星期、月、年代表的意思 (一星期有7天)

Tips:爸媽一起玩:爸媽一起玩:加強學校數學的生活應用。一起看時鐘、撲克牌 (如撿紅點:熟悉10的合成與分解)。(六) 8歲

■ 從用手變成利用紙筆進行數學計算

■ 從文字命題創造出數學等式運算

■ 簡單加、減、乘法運算

■ 了解小數點

■ 會使用錢幣 (小孩會算錢找錢)

■ 測量的單位之中的換算:長度、溫度、重量…

■ 認出移動的物體形狀,旋轉、翻面、倒影

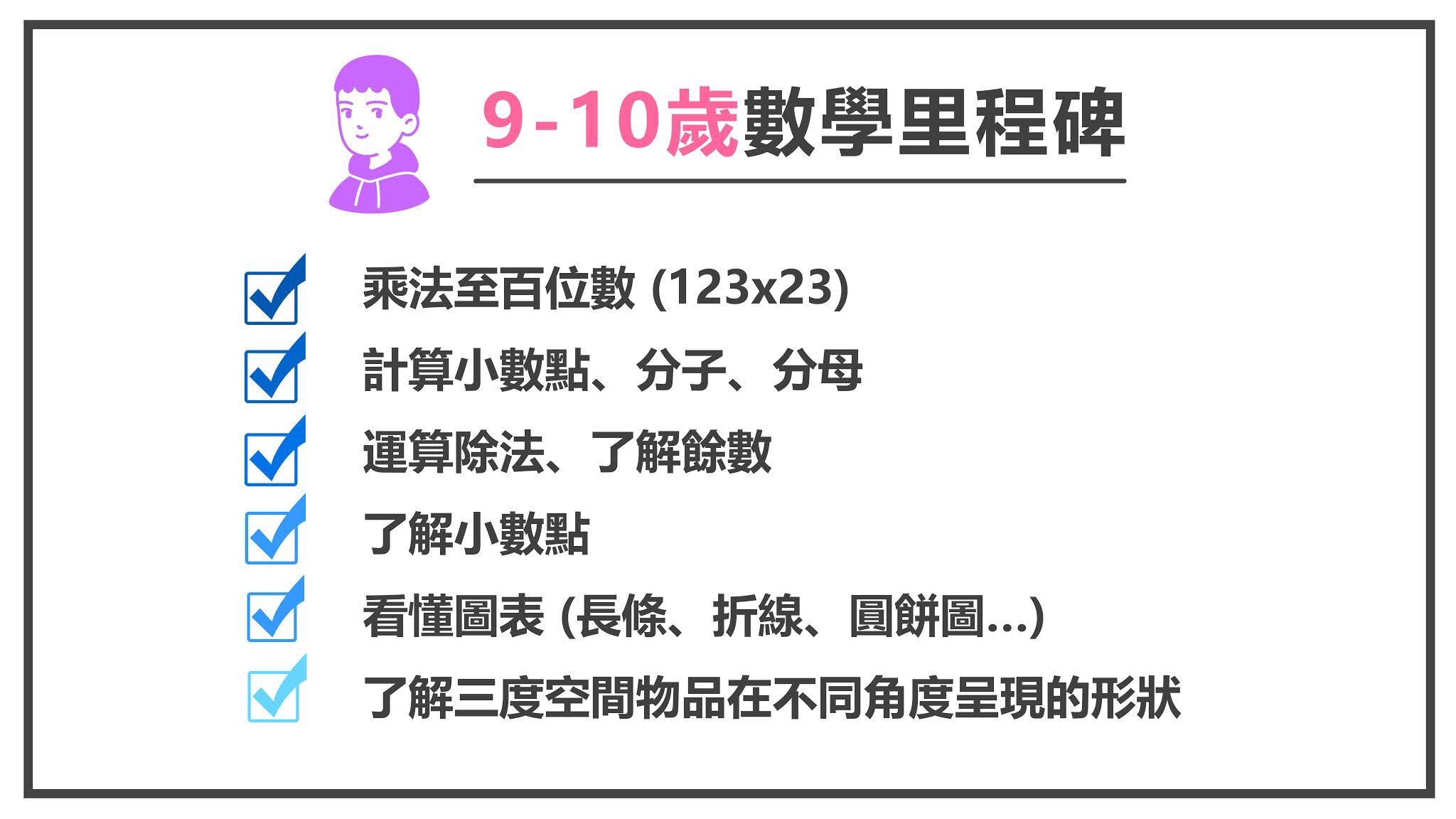

(七) 9-10歲

■ 乘法至百位數 (123x23)

■ 計算小數點、分子、分母

■ 運算除法、了解餘數

■ 看懂圖表 (長條、折線、圓餅圖…)

■ 計算耗費時間長短 (從學校回家花了幾分鐘)

■ 了解三度空間物品在不同角度呈現的形狀

迷思一:男生數學真的比女生好嗎?

在教育數學過程中,常有「男生數理會比女生好」的迷思,事實上有研究指出女性的在數學能力未充分表現不是大腦生理上的原因,是因為社會文化的因素,如男性較不願承認自己數理不好,會覺得自己只是沒有認真練習,也就是比較「鐵齒」得願意付出努力,相反的女生假如遇到困難,心理上比較常直接放棄數學,如此長久下來女生練習減少,更會顯現出差距。所以不管你的小孩是男生或女生,都應給予等量的數學刺激 (如:小女孩喜歡扮家家酒也可以導入數學觀念)以及相同的信心。〔6〕

迷思二:我從小就是沒有數學天分?

首先我們當然不用和智商超高的天才比較,其實每個人都有學數學的資質潛能的,因為從數學里程碑中大家就可以發現,每個人從嬰兒開始就默默毫不費力的開始建立了許多數學邏輯概念,從生活遊戲中慢慢學會了數學的許多面向:數字、測量、空間、圖樣、機率…等等,所以絕對不要小看自己,也不要輕易放棄。〔7〕

結論

小孩從嬰兒開始就神不知鬼不覺的學習數學了,男生女生間數學頭腦其實也沒差異,因此家長可以從小孩還小的時候,陪伴小孩玩遊戲,慢慢建立小孩的數學概念,同時注意小孩是否有較延遲的里程碑,進而多做一些數學遊戲刺激。注意上述所列的里程碑是50%小孩可以達成的情況,所以自己小孩稍微慢一點也不要過度緊張,因為每位小孩學習速度、以及成長過程中所受到數學刺激的程度不同,老師和家長只要依照小孩數學能力,提供漸進式的教學,不一定要用紙筆死板的課本,從玩遊戲、生活中應用數學效果更好,多讚美小孩,鼓勵他們每次的努力與進步,建立成就感與信心,鼓勵小孩有問題尋求幫忙,如此一來小孩就不會排斥數學,能力也會慢慢趕上進度。

喜歡文章的話,歡迎點下圖連結,到粉絲專頁幫我按個讚吧!

Ref.

1.

Ontario Ministry of Education:Doing Mathematics with Your Child, Kindergarten to Grade 6: A Parent

Guide

2.

Ontario Mathematics Curriculum:edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math18curr.pdf

3.

Minna Kyttälä et al. Training

counting skills and working memory in preschool. Scand J Psychol. 2015 Aug;56(4):363-70.

4.

Ontario Ministry of Education.

(2005). The Ontario Curriculum Grades 1-8: Mathematics. Retrieved from www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math18curr.pdf.

5.

Bowman, B.T., Donovan, M.S.,

& Burns, M.S., (Eds.). (2001). Eager to learn: Educating our preschoolers.

Washington, DC: National Academy of Sciences.

6.

Ceci SJ et al. Women's

underrepresentation in science: sociocultural and biological considerations.

Psychol Bull. 2009 Mar;135(2):218-61.

7.

Eleanor K. Chestnut et al. The

Myth That Only Brilliant People Are Good at Math and Its Implications for

Diversity. Educ. Sci. 2018, 8(2), 65.